Trois grammes de muscles et un battement d’ailes frénétique : le colibri n’a rien d’un oiseau ordinaire. Sa longévité varie selon l’espèce, entre trois et dix ans en pleine nature. À l’origine de cet écart, une mosaïque de facteurs : la prédation, la météo capricieuse, la profusion ou la rareté du nectar. Malgré leur silhouette minuscule, ces oiseaux affrontent les maladies avec une robustesse qui force le respect.

Installer une mangeoire pensée pour eux fait toute la différence lors des migrations ou quand les fleurs se font rares. L’eau propre et les plantes du pays, voilà des gestes simples, mais efficaces, pour limiter les risques sanitaires. Pourtant, la pression des activités humaines et le bouleversement des milieux naturels continuent de menacer la survie de ces petits acrobates.

Les colibris insectivores, des acteurs essentiels de l’équilibre écologique

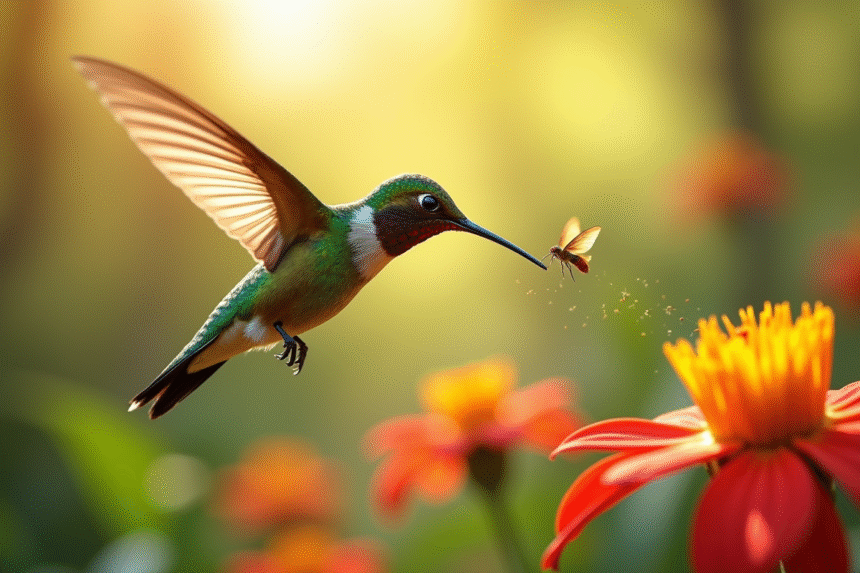

Impossible de réduire le colibri insectivore à son éclat coloré. Ce minuscule voltigeur, issu de la famille des trochilidés, joue sur deux tableaux : il dévore les insectes en vol tout en butinant le nectar des fleurs. Ce régime mixte le place à la croisée des chemins entre régulateur de nuisibles et pollinisateur infatigable. Résultat : les cultures et la flore native profitent d’un équilibre subtilement entretenu.

Sans les colibris pollinisateurs, la diversité florale s’étiole. Leur vol stationnaire, précis au millimètre, leur donne accès à des fleurs dont la corolle profonde décourage abeilles et papillons. À chaque visite, ils transportent le pollen d’une fleur à l’autre, assurant la reproduction de multiples espèces végétales. La disparition de ces oiseaux entraînerait une chute brutale de la biodiversité et mettrait en péril des filières agricoles entières.

Le sphinx colibri (Macroglossum stellatarum), papillon diurne souvent pris pour un oiseau, complète ce rôle. Lui aussi maîtrise le vol sur place et butine la lavande, le jasmin ou la pensée, participant activement à la pollinisation entomophile. L’interdépendance entre oiseaux, insectes pollinisateurs et plantes locales tisse un réseau dense d’échanges qui protège la vitalité des écosystèmes.

Voici les principaux acteurs et leurs missions :

- Colibri (oiseau) : pollinisateur et insectivore, il occupe une place centrale dans la chaîne alimentaire

- Sphinx colibri : papillon pollinisateur dont le vol rappelle celui de son homonyme à plumes

- Biodiversité : dépend de la présence et de l’activité incessante de ces pollinisateurs

Quelle est la durée de vie d’un colibri et de quoi dépend-elle vraiment ?

La durée de vie du colibri intrigue les ornithologues comme les jardiniers. Entre trois et douze ans, selon l’espèce et le contexte, la fourchette est large. Tout commence par le choix du territoire : une forêt humide, un massif montagneux, un simple jardin urbain, chaque décor impose ses propres règles du jeu.

La prédation pèse lourd dans la balance. Rapaces, serpents, mais aussi chats domestiques prélèvent leur part. Survient un hiver rigoureux, la disette en nectar ou une pollution chimique, et la survie se complique. L’utilisation de pesticides dans les jardins appauvrit la population d’insectes, privant les oisillons d’un apport vital.

Le colibri s’adapte avec une ingéniosité redoutable : bec effilé, langue fendue, vol stationnaire, reflets changeants du plumage iridescent. Il s’accroche à la vie là où l’eau coule, où les insectes bourdonnent et où la variété florale s’épanouit. Dans les espaces protégés, certains atteignent douze ans, une prouesse pour ce poids plume. Croiser un colibri dans son jardin, c’est le signe d’un environnement sain, d’un équilibre fragile mais tenace que chacun peut favoriser.

Attirer et nourrir les colibris : conseils pratiques pour aménager un espace accueillant

Créer un havre pour les colibris insectivores, c’est miser sur la diversité et la patience. Ces virtuoses de l’air recherchent en priorité les fleurs tubulaires regorgeant de nectar. Miser sur des variétés indigènes, fuchsia, sauge, penstémon, lobélie, garantit une alimentation adaptée à leurs besoins, tout en respectant l’écosystème.

Enrichir son jardin de fleurs locales attire aussi le sphinx colibri, ce papillon diurne qui imite à la perfection le vol stationnaire. Laisser quelques coins sauvages, éviter de tondre à ras et bannir les traitements chimiques : autant de mesures qui favorisent la prolifération d’insectes, source de nourriture pour les jeunes colibris en pleine croissance.

L’eau reste un atout. Un point d’eau peu profond, quelques pierres pour se poser, et l’endroit devient irrésistible. En période de manque, une mangeoire à colibris remplie d’un sirop de sucre non raffiné (surtout pas de miel ni d’édulcorant) peut prendre le relais. Nettoyez-la chaque semaine pour éloigner bactéries et moisissures.

Ces actions concrètes favorisent l’accueil des colibris et d’autres pollinisateurs :

- Choisissez des fleurs locales et variées pour assurer une alimentation continue

- Bannissez complètement les pesticides et autres produits chimiques

- Laissez des zones naturelles s’installer pour offrir refuge et nourriture

- Pensez à un point d’eau ou une mangeoire, selon les besoins du moment

Un jardin écologique devient alors un carrefour animé où colibris, abeilles, papillons et syrphes se croisent, chacun jouant sa partition dans la grande symphonie de la pollinisation.

Face aux menaces, comment protéger efficacement ces oiseaux migrateurs ?

La déforestation rogne chaque année les territoires des colibris, remplaçant les forêts par des étendues monotones de monocultures. Les fleurs tubulaires disparaissent, suivies par les oiseaux qui en dépendent. À cela s’ajoute le fléau des pesticides : leur prolifération extermine insectes et pollinisateurs, brisant la chaîne alimentaire et affaiblissant les populations de colibris.

Le changement climatique dérègle la floraison, raréfie le nectar, fragmente les corridors migratoires. Les voyages deviennent plus longs, plus risqués. Pour inverser la tendance, il faut multiplier les espaces protégés et relier ces sanctuaires par des corridors écologiques. Chaque halte sûre augmente leurs chances de franchir des milliers de kilomètres.

Pour agir concrètement en faveur des colibris et pollinisateurs, plusieurs gestes sont à portée de main :

- Eliminez les pesticides des jardins et parcs

- Plantez des variétés locales, pour nectar et insectes à profusion

- Soutenez la restauration de haies, de boisements et de zones humides

Le mouvement Colibris lancé par Pierre Rabhi ne s’y trompe pas : chaque jardin préservé, chaque haie replantée, chaque coin sauvage protégé ajoute un maillon indispensable à la chaîne de la biodiversité. L’UICN, via sa commission sauvegarde des espèces, alerte sur la chute des pollinisateurs et rappelle la nécessité de sanctuariser leurs habitats. Face au déclin des colibris, c’est la mobilisation de chacun qui façonnera la suite de leur histoire, ou leur silence définitif.